近日,课题组在传热领域相关工作以“Equivalent thin-layer temperature field model (ETTM) for bolted rotors to describe interface temperature jump”为题目发表于期刊《International Journal of Heat and Mass Transfer》。课题组周瑾教授为本文的通讯作者,博士研究生赵亚正为本文的第一作者,硕士研究生郭铭杰、副教授徐园平分别为本文的第三、四作者,南京航空航天大学为第一单位。

精准且高效率的温度场模型在热边界条件预示迭代计算的研究中至关重要。在机械制造、航空航天及微电子领域,组合式部件通常以螺栓接合面形成传热路径。由于粗糙表面之间的实际接触面积远小于名义接触面积,热传导并非发生在整个接触表面,只发生在离散的实际接触点对之间。同时,粗糙表面之间的不连续性使得热流发生收缩效应,影响热量传递的连续性。实际接触点对的热传导现象和热流的收缩效应都会产生传热阻力,使温度在界面连接处发生温度跳跃,该阻力称为接触热阻。针对温度场需要进行大量迭代计算的情况,温度场模型在保证精度的同时要求降低复杂程度。接触热阻在温度场求解中的加载方式合理性直接影响温度场的计算效率,对于不同的应用需求采用不同的加载方式。目前,大多数研究根据定义式可计算界面两侧的温差,该方法计算结构温度场需要同时应用导热微分方程和接触热阻模型,对于要求迭代计算的结构热边界预示工作显然不适用。因此,保证具有大量接合面的温度场求解效率和精度的关键在于界面热阻的计算及热阻在温度场中的加载方式。

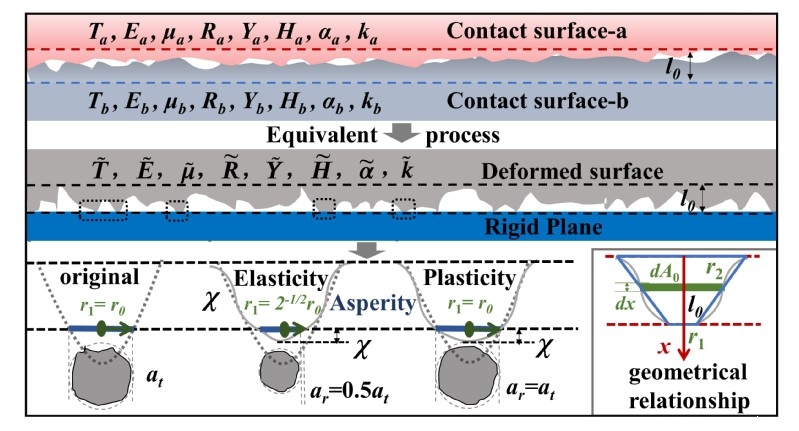

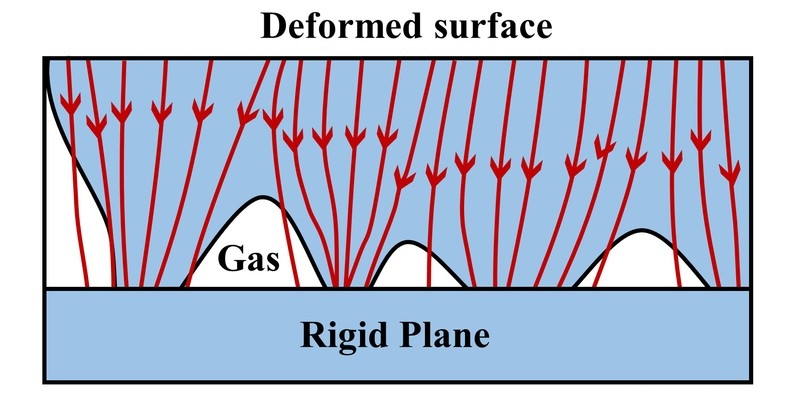

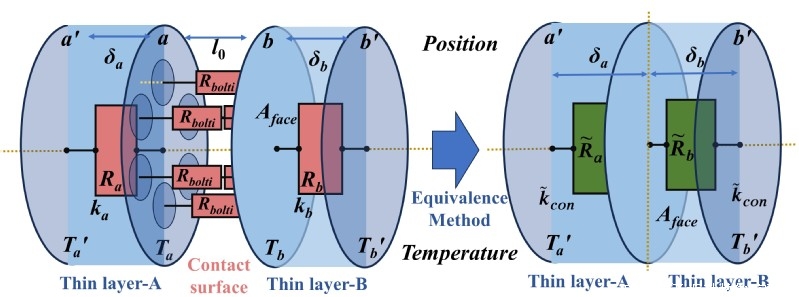

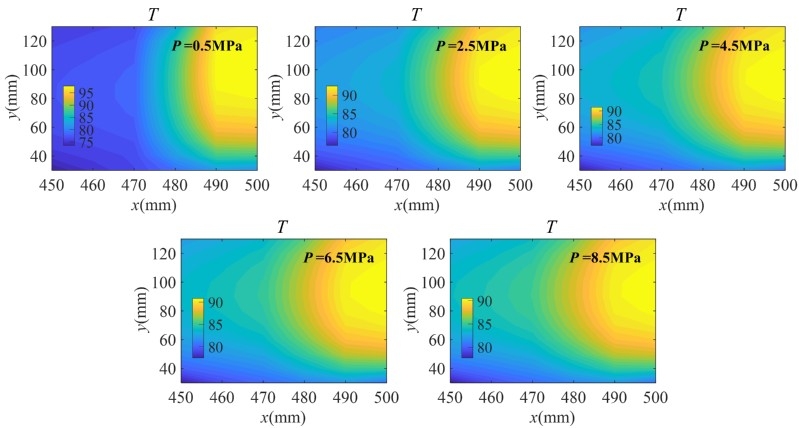

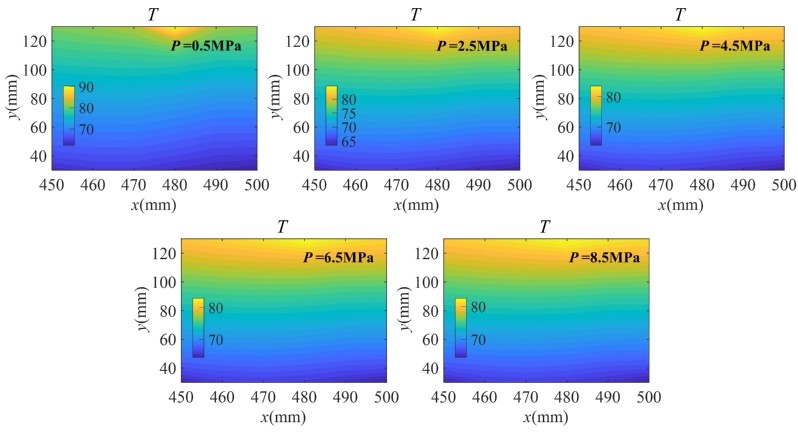

本文以形成用于热边界迭代计算的高精度、高效率温度场模型为目的,提出了等效薄层传热模型代替界面接触热阻模型。该模型能够充分描述界面连接引起的温度梯度变化,在保证计算精度的前提下,提高机械产品的温度场预测效率。 首先,基于分形几何推导单螺栓连接的分形接触热导模型。接触热阻被认为是温度约束热阻和体积热阻的综合作用。随后,周向螺栓连接的接触表面被认为是多个螺栓连接热阻的并联,得到组合连接界面的接触热阻和接触热导。最后,在组合转子结构的有限元模型基础上建立考虑接触界面的等效薄层传热模型,该模型通过界面分形TCC模型和原本的薄层热传导模型进行等效得到薄层界面的等效导热系数。通过数值分析,研究了多种因素对接触导热系数、等效导热系数、薄层等效导热系数和温度分布的影响。随着薄层厚度的增加,接触导热系数减小,等效导热系数增大,并逐渐趋于稳定。螺栓连接界面的传热受到明显的阻碍,随着接触压力的减小,温度跳跃现象变得更加明显,意味着阻碍作用越来越大。这是因为接触压力减小导致实际接触面积变小。

图1 二维粗糙表面等效前后微接触示意图

图2 热流收缩效应示意图

图3 热阻等效方法

图4 第一种温度边界条件时,区域1上的温度分布

图5 第二种温度边界条件时,区域1上的温度分布

论文链接:待更新